AIの進化を語るうえで、私たちはどうしても「企業の名前」に目がいきます。OpenAIのGPT-4、Google DeepMindのGemini、AnthropicのClaude——いずれも2023年を象徴するAIモデルですが、どれも企業製です。

かつてAI研究は大学がけん引していた時代がありました。ところが今、その構図は急激に変わりつつあります。

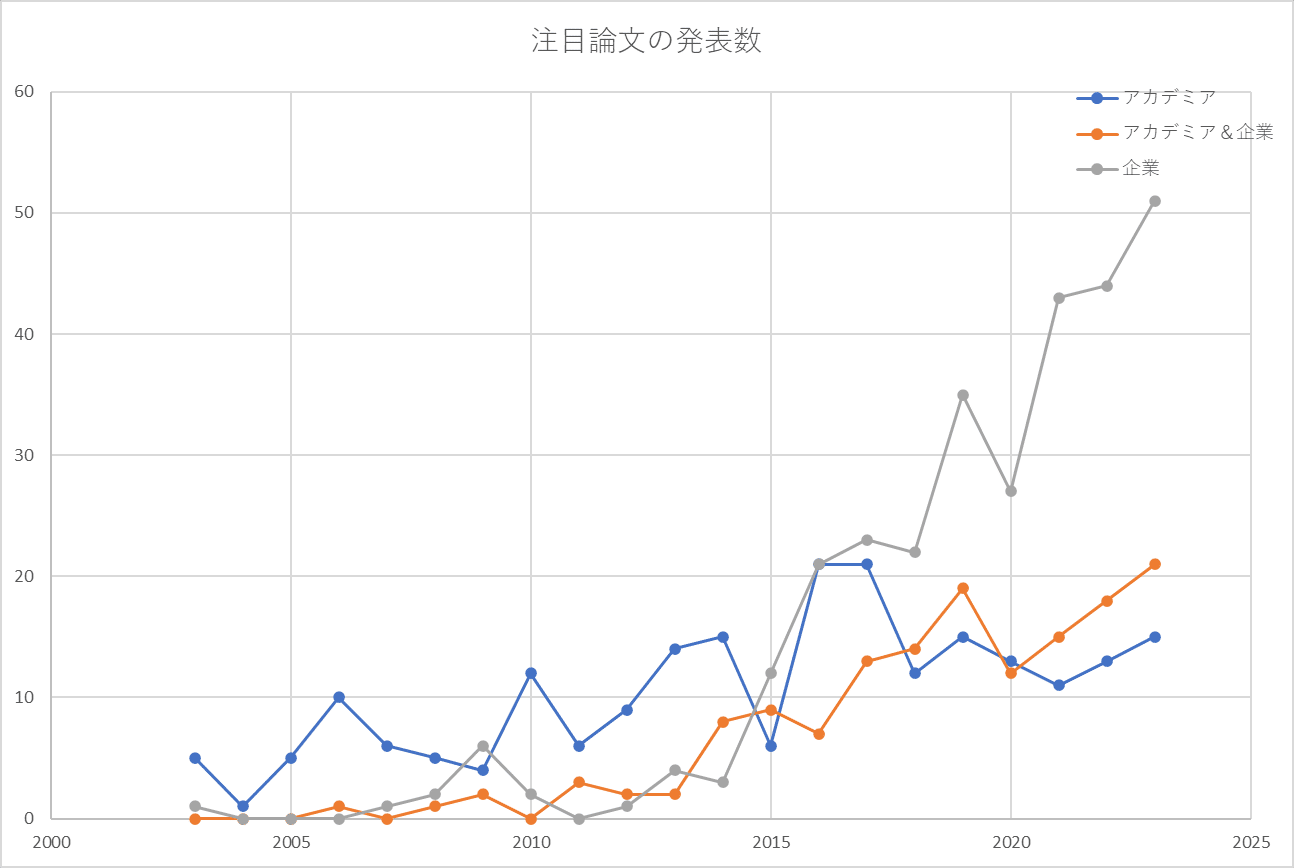

2024年版の「AI Index Report」によると、2023年に登場した“注目AIモデル”のうち、最も多かったのは企業発(51件)で大学は15件にとどまります。また、企業×大学の共同研究は21件と、年々増えてはいるものの企業主導の流れを補完する形に見えます。

この数字が意味するのは、“最先端AI”の主導権が、ほぼ完全に企業に移っているという現実です。

巨大モデルの開発に必要なのは「お金と計算資源」

AIモデルの開発は年々コストが増しています。GPT-4のトレーニングには約78億円相当の計算資源が使われたと推定されており、GoogleのGemini Ultraでは191億円相当にも及びました。

膨大なユーザーデータ、独自インフラ、大規模GPUクラスタ、高報酬で集めた研究者チーム——こうした総合的な資本を動員できるのは、やはり巨大テック企業が中心です。

企業と大学の連携、その「力関係」はどうか?

企業と大学の協業も増えています。たとえばMetaのLLaMAは複数の研究機関と共同で評価が進められていますし、GoogleとStanfordの共著論文も話題になりました。

こうした連携は資源を補完し合う良い取り組みである一方で、企業にとっては「学術的なお墨付き」や規範性を得る手段としても機能している、という見方もあります。

もちろん全てがそうというわけではなく、連携の在り方は様々です。ただ、大学が「名義貸し」に近い存在に甘んじることがないよう、独立性と対等性の維持が求められるのは間違いありません。

優秀な研究者は企業へ:「70.7%」の現実

研究資源の差は、人材流出というかたちでも表れています。

AI Index Reportによると、2022年にAI PhDを取得した米国人のうち70.7%が企業に就職。アカデミアへの進学は20.0%にとどまっています。

10年前(2011年)には、ほぼ同数が大学と企業に分かれていたことを思えば、これは大きな変化です。

特に生成AI時代に入ってからは、企業研究者であることの影響力・スピード感・資金力が魅力となり、「第一志望が企業」という時代になりつつあるのかもしれません。

日本の現状:アカデミアも企業も苦しい

この動きは日本でも少しずつ進んでいますが、国内にはまた違った課題があります。

たとえば東京大学の松尾研究室からは複数のAIスタートアップが誕生していますが、多くは受託開発やコンサル型で、新技術や大規模モデルをゼロから作るタイプではありません。

一方、大企業にもAI研究開発の動きはあります。

NTTは大規模言語モデルの開発を進めていますし、NEC、富士通、楽天、ソニーなども独自の生成AIを発表しています。ただし、現状ではOpenAIやGoogleのような世界規模の基盤モデルを構築できる体力は、極めて限られています。

理由は明快で、GPUクラスタ、研究者人材、長期的研究投資、データ基盤、いずれも十分ではありません。国内企業のAI投資は依然として「応用・導入」が中心で、基礎研究やモデル開発に振り切れる企業はごく一部です。

アカデミアにとっても、企業との連携なくして大型プロジェクトを成立させるのは難しいのが現実。産官学連携の仕組みそのものをどう進化させるかが問われている段階です。

それでも大学が果たせる役割はある

このような逆風の中でも、アカデミアには大学ならではの価値があります。

- 長期的な視点に立った基礎研究

- AIと倫理、社会的影響、ガバナンスに関する独立した研究

- 「なぜその技術を作るのか?」という問いを忘れないこと

商業的なスピードや利潤からは少し離れて、“公共のためのAI”を考える場所としての役割は、今後むしろ重くなっていくはずです。

まとめ:大学と企業、それぞれの役割を問い直す時

AI研究のフロンティアは、明らかに企業にあります。しかし、それだけでいいのでしょうか?

スピードやスケールではなく、「誰のために、何のために研究するか」を問える場として、アカデミアの存在は今後ますます重要になります。

企業と大学がどのような役割分担で社会と向き合うか。

これは単なる研究体制の話ではなく、私たちの未来をどのような価値観で設計するのかという問いに他なりません。